info@nichigetu-do.com

TEL&FAX:03-3400-0327

new arrival

22/12/22 木 年内最後の更新です。新着商品についてはFRAGILE BOOKSで!

■あれよあれよという間に前回の更新からひと月近くが経ち、この後どうする気なのかどうなっているのかと問われることが増えてまいりました。聞いている、というより、やや問うている、というニュアンスが感じられるようになってきたことから(もちろんそれもトロトロしてる小店店主のせいなんですが)改めて書いておきますと、本年10月半ばをもって日月堂は表参道の店舗での営業を終え、下記の連絡先に移転しました。

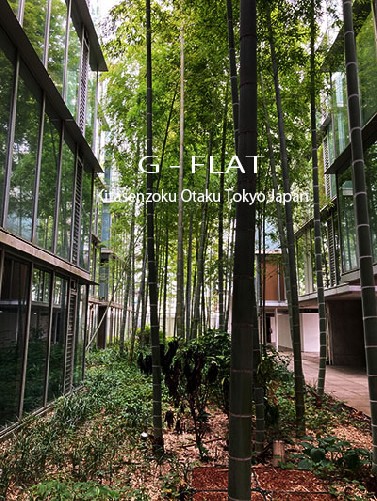

移転先 〒145-0062 大田区北千束1-4-20 G-FLAT 101号 TEL/FAX 03-3724-1338

移転先の装備が整うのが今月の24日、そこから荷解きが始まることから、本格的な仕事の再開は年明け以降となります。

また、移転先はあくまで仕事場となりますので、ご来訪はアポイントのみお受けすることになります。

郵便物も移転先に転送されています。電話も通じておりますが、移行期間中のご連絡についてはSNSのDMか、ご存じの方は携帯電話をご利用いただくのが最も確実です。

ご不便をおかけいたしますが、ご連絡・ご用命など、お気軽にご一報いただければ幸甚に存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

■移転の途上、何もしていないかと云いますととんでもございません。

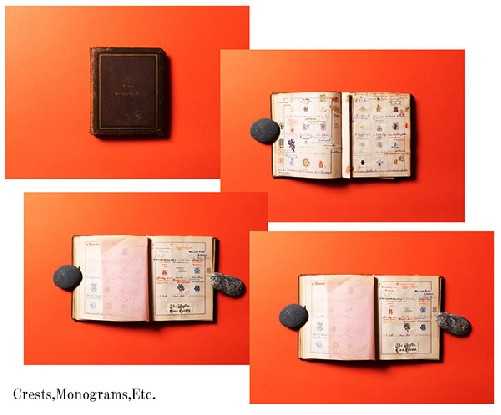

例えばこちら。FRAGILE BOOKSの「今週の1冊」では、「モノグラム手控帖」を、「博覧会」ではペーバー・エンブレムを紹介しています。

とくに、「モノグラム手控帖」は全100Pを画像にアップして下さいました。伝統的なデザインで、エンボス加工など手工業的な印刷技術の点でも興味深い印刷物のスクラップ帖として魅力的な1冊。少なくとも日本では流通する例の少ない珍しいものだと思います。詳細はこちらから。h

ペーパー・エンブレムはつい集めてみたくなるかわいい紙モノですが、スペインのフランコ独裁政権のプロパガンダという側面をもつもので、こちらも日本ではなかなかお目にかかれないものだと思います。負の遺産とする事由含め、詳しくはこちらで。

■それにしても時代は変わったと実感する今回の移転。2002年の表参道への移転、2009年のパレス青山207号から205号への移転と、移転の経験充分だったはずの小店店主ですが、今回ほどやるべきことが多いのは初めて。思えばFacebook、Instagram、TwitterといったSNSからGoogleマイビジネス、AirPay、PayPay、Rakuten Paymentなどのキャッシュレス決済もあれば、NTTは固定電話とは別に光回線がありWifiがありSoftbank光があり、件数だけでもうんざりするのに加え、加入や利用開始についてはあれだけ熱心なのに対し、その10%ほども親切でも分かり易くもなく条件までつけられる解約や変更手続きにはもうほとほと疲れました。まだまだ完璧というには程遠いというのが現状です。やれやれ。

■以下表参道退去後・撤収までの経緯と物品の行き先について備忘録かねて。

11月30日、無事に表参道の店の鍵を返上するも、表参道の片付けはまだ続き、12月6日にスチール製の本棚16台を解体、キャビネット1台を搬出。同日、夜9時頃までかかって鉄製の棚板・背板など棚毎に分類・整理して縛る作業。本棚16台分で棚板・背板は100枚を超え、棚の側面板は階段での運び出しになるので両端をエアクッションで包むなど想定外の作業続きで、今回の移転で最も助っ人が必要だったのが実はこの日だったことに作業終盤になって気付く。

12月10日午前9時よりトラックに棚とキャビネットを積み込み、表参道の旧店舗は完全に空に。施工の指示か、壁にうっすら記された鉛筆書きのメモが日月堂としての最後の痕跡となる。

最後の清掃も終えて12時少し前に撤収完了。パレス青山をあとにする。

日月堂という店舗のためにもちこんだものがすべて取り払われた空間は、実にすっきりとして清々しく、ベランダ側からふんだんに降り注ぐ光の豊かさに改めて驚くとともに、あまりに贅沢な光景に、移転前「まぢでここの家賃払っていけるんですかねワタクシに… 」と慄いたことを思い出しました。

最終的に、大岡山での開業以来26年をともにしてきたスチール製の丸善の本棚と、パレス青山での21年を支えてくれた初代のキャビネットは産廃となるのを免れ、「奥多摩ブックフィールド」で引き受けていただくことになりました。

初代キャビネットをたたき台としながら、収容力を大幅にアップ、さらにはどの向きからでも使える機能性まで付加していただいたオリジナルのキャビネットは、これを設計して下さった「トルク一級建築士事務所」に里帰りすることになりました。

「奥多摩ブックフィールド」は蔵書家の蔵書を散逸させることなく「知の集積」として活用できる場づくりを目指し、廃校となっていた旧奥多摩町立小河内小学校に開設されたプライヴェート・ライブラリーです。都内に僅かしか残っていないといわれる築60年ほどのヒノキ造りの木造校舎を利用したこの私設図書館は、2020年3月に廃業した「出版ニュース社」所蔵の出版関連書籍、出版社社史、関連資料など約3500冊を収蔵する他、「専門家の蔵書活用を考える会」メンバーによるドイツ文学を中心としたライブラリーや、本のかたちをしたオブジェをあつめたユニークなコレクション等を擁し、毎月第一土曜日に開室しています。詳細は下記のアドレスでご覧下さい。

https://okutama.org/

また、今回移転先の設備についても設計をお願いしている「トルク一級建築士事務所」のお仕事ついては下記のアドレスから。驚きの発想と緻密な計算により移転先もとても面白くなりそうです。

http://www.torque2006.com/index.html

有難いことに、いずれも恵まれた場で余生を過ごさせていただけそうでほっとしています。

こんなところでなんですが、多謝・深謝申し上げます!

■HPの更新も、今年はこれにて打ち止めとなりそうです。

みなさまどうか楽しいクリスマスを。そして、良いお年をお迎え下さい!

2023年、洗足で始まる新しい日月堂を、どうかよろしくお願い申し上げます。、

22/11/28 月 移転の途上にて - 11月30日 表参道の鍵を返上します。

■唐突に表参道からの移転をお知らせした前回の更新からあっという間にひと月半が経ってしまいました。お陰様で表参道の店は本棚・什器を残して空になり、 11月末日には鍵も返上して、20年間通いなれたパレス青山を離れます。

移転先の住所と連絡先は下記の通りですが、定期的に在席して仕事を始められるようになまるまでにはまだ時間がかかりそうで、当面は所在不定が続きます。

暫くの間、ご連絡はSNSのDMか、ご存じの方は携帯電話をご利用いただくのが最も確実です。

移転先 〒145-0062 大田区北千束1-4-20 G-FLAT 101号 03-3724-1338

SNSは下記の屋号表記で検索してみて下さい。

→ Facebook 古書 日月堂 / Instagram nichigetsudo / Twitter 古書 日月堂 または @Nichigetu_do

店をもちながらも半ば以上はつかまらなかった従来の不便さはどうやらそのまま持ち越しとなりそうです。どうかご海容の上、引き続きよろしくお願い申し上げ ます。

■考えてみると店というもの、商品をすべて取り払った状態で眺めることができるのは実に一瞬のことです。出来立てほやほやか、退去時の僅かなひと時くらいしかチャンスはありません。商品を抜き去ってしまえば空間はうろになる - 今回の移転で最も目を啓かされたのは、そんな傲慢な考えが吹き飛ばされたことにありました。

商品が全て撤去された後に立ち現れた空間 - コンクリートブロックを敷き詰めた床と濃いグレーの壁に、朱赤の本棚だけが並んでいる風景 - こそが、日月堂が最も美しくみえた景色でした。

日月堂がどこへ行こうが消えようが、そんなものを惜しいとは思えませんが、この空間が消えてしまうことは惜しまれてなりません。

とはいえ日々刻々と移ろいゆくのが都市の宿命。上書きされることを受け入れる潔さも肝要なのだと思います。同じ場所に今度はどんな空間が立ち上がることになるのか、私も楽しみにしたいと思います。願わくば、いま以上に美しい空間でありますように!

■年内、HPの更新ができるかどうかはまだ読み切れませんが、FRAGILE BOOKSの定例記事が1本残っています。そちらではまだご紹介したことのなかったイギリスの古いモノグラムの蒐集帖(本体革装金彩!モノグラムと紋章はエンポス加工&多色多数!)をご紹介する予定です。

■12月を目前に、表参道は一年で最も華やぐ季節を迎えました。

この美しい街で20年を過ごすことができたことは、ありきたりな言葉になってしまいますが、かけがえのない宝物です。お世話になったみなさまに、改めて心より御礼申し上げます。本当に有難うございました。

2023年はまだ色のついていない、とてもしずかな空間からのスタートとなります。

店でも事務所でもなく、あくまでワークスペースとなりますが、ご来訪は歓迎いたします。

陽のふりそそぐあたたかな空間です。

これからもどうかよろしくお願い申し上げます。

22/10/13 木 突然ですが 店舗移転についてお知らせいたします。

■藪から棒なはお話しで大変恐縮ですが、日月堂はこの度、2002年から営業を続けてきた表参道から離れることにいたしました。

移転先での仕事は年明けより、年内は主に表参道での作業が続きますが、集中する移転作業に専念するため、店の営業は本日10月13日(木)・10月15日(土)の2日間、それぞれ12時より20時でお仕舞いとさせていただきます。

個別にご挨拶すべきお客様には大変心苦しい次第ですが、落ち着いたところで改めてご挨拶申し上げる心積もりでおります。

不義理を重ねての移転突入となってしまいました。

どうかご海容を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■1996年、大田区北千束で開業した日月堂は、2002年、南青山6丁目・根津美術館前のパレス青山に移転しました。以来20年の歳月を、パレス青山の2Fを居場所としてきたことになります。両親が住み替え好きで、家族と同居していた時代には7~8年で転居を繰り返し、独立して後は転職を重ね、仕事場も変わることの多かった小店店主にとって、同じところで過ごした歳月として20年は最長であり、年齢から考えて次の移転先でこの記録を超えることはあり得ず、小店店主にとっては最長にして不倒のレコードとなるのは確実です。

■たくさんのお客様に支えられてスタートした表参道の日月堂は、古本から、エフェメラへ、一次資料へと、商品の厚みを移すにつれて、より限られたお客様に支えていただく店へと変わっていきました。「店」という機能が必ずしも必要ではない方向へと歩んできていたことになります。

昨年還暦を迎え、同級生が雇用延長へと入っていくなか、老年期に入ってからの仕事の仕方を現実味をもって考えるようになったということもあります。

今後起こるであろうことを考え併せると、ここらで身軽になっておきたい。とくにこの数年は、その思いを強くしていました。

4度目の移転となる今回は、初めて店ではなく、事務所という形態をとることにしました。ご来店ご希望の方にはアポイントを入れていただくようにお願いすることになります。

■在庫は、これまでの店の半分程度となる移転先の面積にもあうように、ぐっとスリムに、できれば半分にまで減らしたいと考えています。

これまで店頭で扱ってきた紙雑貨的な商品は、目黒のジェオグラフィカさんをはじめとする委託販売先や、年末年始・京都の恵文社さんなどの催事へ。ひねりの効いた癖のある商品・この世ににひとつだけの稀品や一次資料については自店メディアでの展開を検討している他、FRAGILE BOOKSといった個性の際立つサイトへ。事務所は多様化するチャネルに対応して、品出し・配分・発信していくための基地。移転先はそのような位置づけになるだろうと思います。

自力だけでなく、外部の方たちのお力をお借りするのもまた、老年期の備えとなるのではないかと考えています。

■さて、2023年に始動する移転先は東急目黒線「洗足」駅より徒歩2分のG-FLAT。中庭に竹林を置いた建築と、目障りなものがひとつとしてないシンプルな、そして決して広くはない室内がどこか庵を思わせて、内見した翌日には申し込みしていました。調べてみると、2009年度日本建築家協会賞、2010年度日本建築家学会作品賞を受賞している物件でした。根津美術館の竹林を借景とした表参道に続き、日月堂はどうやら竹林にご縁があるようです。

入り口を入って竹林の向こう側の角部屋。G-FLATではおそらく最も小さなワンルームが次の日月堂です。竹林には賢人がつきものですが、ひとり愚人が混じる趣向とでもいいましょうか。

愚人にとってさえ、思わず静かに仕事をしたくなるような、静かでとても気持ちの良い空間です。

できるだけ簡単に、いつでも完全撤収できるように、「仮設の空間」をキーワードとして何もつくりつけない、これまでとは対極のような空間にできればと考えています。

そして、「日月堂」の屋号のつく空間としては、おそらくこれが最後の物件となるでしょう。

■表参道の駅で地下鉄を降り、エスカレーターで地上に出ると みずほ銀行に立ち寄り、青山通りを向こう側に渡って、ISSEY、COMME des GARÇONS、PRADA、Yohji Yamamotoの並ぶ通りを根津美術館の交差点まで歩く。パレス青山の1F郵便受けをチェックした後、階段で2階へ。ベランダにフラッグを出すのが営業していることのサインになります。当たり前のように過ごしてきた日々は、実は類稀なる客人の方々に支えられてはじめて成立する特別な日々でした。

長年にわたるご愛顧と、特別なご教示に心より御礼申し上げます。本当に有難うございました。

そして、洗足で始める新しい日々にも、変わらぬご加護を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■新着品のご案内は、入荷した商品次第ですが、年内も折をみてご紹介できればと思います。

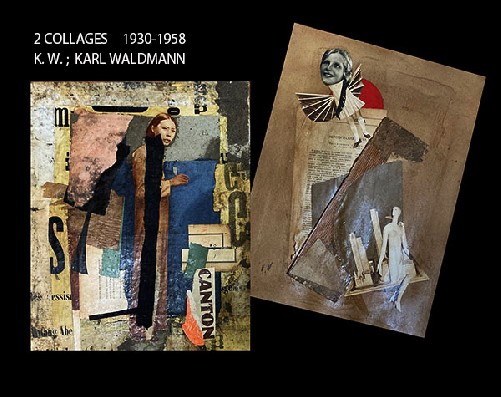

今週の新着品はオリジナルのコラージュ作品。作家であるカール・ワルドマンについては専用のサイトがありました。

それによれば、ワルドマンはいまから約30年前とごく最近、ベルリンの壁崩壊後にコラージュとフォトモンタージュを中心とした1,200点の作品によって再発見された作家だといいます。

「構成主義の最近の発見の一つであり、間違いなく非常に重要な発見である。ドイツ・ロシアのアヴァンギャルドに連なるアーティストで、その作品はおそらく1930年から1958年までの期間に制作された。

彼の人生や人柄については、今のところほとんどわかっていない。」

ご興味の向きには、下記のページに出てくる英文をそのままdeepl翻訳にコピペしてみて下さい。いまどき珍しく、これから冒険のし甲斐のある未踏の大陸のような作家です。

Karl Waldmann Museum

http://www.karlwaldmannmuseum.com/fr/index.html

こんなのも見つかりました。

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19652009/

K.W.の署名、裏面にハンコあり。小店にとっては今年一番の稀品であり珍品であり、もしかしたら優品なのかも知れません。